子宮頸がん検診にひっかかる確率は?

原因となるウイルス・HPVについて

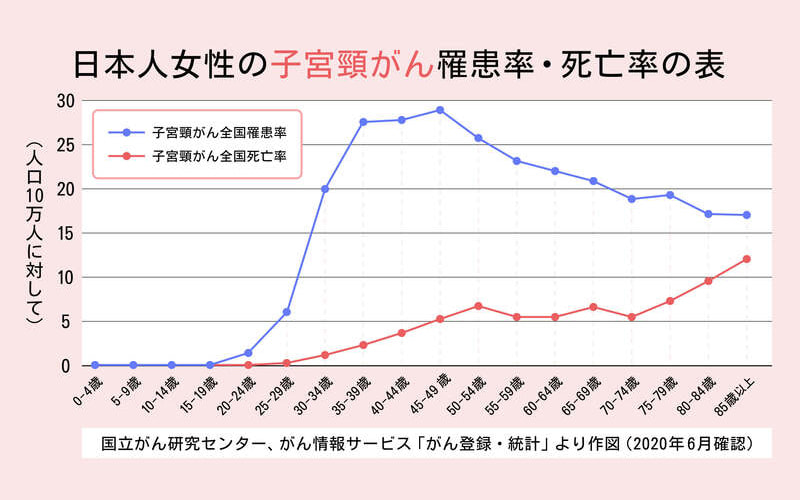

子宮頸がん検診は20歳以降、2年に1回の受診が推奨されています。罹患率は20代から40代の女性に特に多く、身体に異変を感じて検査を受ける際や、実際に検査を受けて要精密検査の結果が出た場合、「がんになってしまったかも」と怖くなる方も多いかもしれません。

ここでは、子宮頸がん検診でひっかかる割合や原因、検査結果の見方、子宮頸がんを引き起こすヒトパピローマウイルス(HPV)について説明します。

この記事の監修医師

新宿駅前婦人科クリニック 平川 絵莉子 院長

産婦人科専門医|母体保護法指定医

鳥取大学医学部卒業後、産婦人科医として経験を重ね、2024年8月新宿駅前婦人科クリニック院長に就任。

この記事の監修医師

新宿駅前婦人科クリニック

平川 絵莉子 院長

産婦人科専門医|母体保護法指定医

鳥取大学医学部を卒業後、産婦人科医として経験を重ね、2024年8月新宿駅前婦人科クリニック院長に就任。

子宮頸がん検診でひっかかる確率

日本対がん協会が2017年度に行った調査では、子宮頸がん検査を受けた女性の中で精密検査が必要と判定された方は、全体の1.5%でした。つまり、100人に1人以上が検査に引っかかるといえます。

ここで大切なのは、検査に引っかかった、つまり精密検査が必要になったとしても、がんが確定したわけではないということです。日本対がん協会の調査でも、精密検査が必要になった方で、実際に検査を受けてがんが発見されたのは、全体の0.01%でした。

検査に引っかかってもまずは慌てず、医師や病院の指示に従って必ず精密検査を受けることが重要です。また、今回の検査結果が、「NILM(異常なし)」や「陰性」であったとしても、次回受けた際に同じ結果が出るとは限りません。

過去に一度でも性交経験がある方は、検査と検査の間に性行為がなかったとしても、定期的な検査が必要です。

子宮頸がん検診の

検査結果の見方について

子宮頸がん細胞診の検査結果は、国際的に使われているベセスダシステムという分類で示され、「精密検査不要」もしくは「要精密検査」で通知されるのが一般的です。

NILM(異常なし)の場合は、引き続き2年ごとの子宮頸がん検診を行い、NILM以外の方は1か月以内を目安に、精密検査を受けましょう。

子宮頸がん検診の検査結果の種類

| 結果 | 推定される病変 | 状態 |

|---|---|---|

| NILM | 陰性 | 異常なし 子宮頸部の細胞は正常、または炎症があるが正常範囲内である |

| ASC-US | 軽度扁平上皮内病変疑い | 異形成(がんになる確率が高い状態)と言い切れないけれども、細胞に変化がある |

| LSIL | HPV感染、軽度異形成(CIN1) | ヒトパピローマウイルス(HPV)に感染している、軽度異形成の可能性がある |

| ASC-H | 高度扁平上皮内病変疑い | 異形成はあるが、がんの一歩手前かどうかが分からない状態 |

| HSIL | 中等度異形成(CIN2)、高度異形成・上皮内がん(CIN3) | 中程度もしくは高度の異形成、上皮がんの疑いがある |

| SCC | 扁平上皮がん | 粘膜の表面にある「扁平上皮」という細胞にできるがんの疑いがある |

| AGC | 異型腺細胞 | 粘液を分泌する腺細胞の異型、またはがんの疑いがある |

| AIS | 上皮内腺がん | 最初期の腺がんの疑いがある |

| Adenocarcinoma | 腺がん | 子宮頸部腺がんの疑いがある |

| Other | その他の悪性腫瘍 | 子宮頸がん以外のがんが疑われる |

結果:NILM

| 推定される病変 | 陰性 |

|---|---|

| 状態 | 異常なし 子宮頸部の細胞は正常、または炎症があるが正常範囲内である |

結果:ASC-US

| 推定される病変 | 軽度扁平上皮内病変疑い |

|---|---|

| 状態 | 異形成(がんになる確率が高い状態)と言い切れないけれども、細胞に変化がある |

結果:LSIL

| 推定される病変 | HPV感染、軽度異形成(CIN1) |

|---|---|

| 状態 | ヒトパピローマウイルス(HPV)に感染している、軽度異形成の可能性がある |

結果:ASC-H

| 推定される病変 | 高度扁平上皮内病変疑い |

|---|---|

| 状態 | 異形成はあるが、がんの一歩手前かどうかが分からない状態 |

結果:HSIL

| 推定される病変 | 中等度異形成(CIN2)、高度異形成・上皮内がん(CIN3) |

|---|---|

| 状態 | 中程度もしくは高度の異形成、上皮がんの疑いがある |

結果:SCC

| 推定される病変 | 扁平上皮がん |

|---|---|

| 状態 | 粘膜の表面にある「扁平上皮」という細胞にできるがんの疑いがある |

結果:AGC

| 推定される病変 | 異型腺細胞 |

|---|---|

| 状態 | 粘液を分泌する腺細胞の異型、またはがんの疑いがある |

結果:AIS

| 推定される病変 | 上皮内腺がん |

|---|---|

| 状態 | 最初期の腺がんの疑いがある |

結果:Adenocarcinoma

| 推定される病変 | 腺がん |

|---|---|

| 状態 | 子宮頸部腺がんの疑いがある |

結果:Other

| 推定される病変 | その他の悪性腫瘍 |

|---|---|

| 状態 | 子宮頸がん以外のがんが疑われる |

子宮頸がんの原因

「ヒトパピローマウイルス(HPV)」の

感染経路と予防方法

子宮頸がんのほとんどが、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染によるものです。HPVには200種類以上の型があり、子宮頸がんに関連するのは、このうちの13種類(16型、18型、31型、33型、35型、39型、45型、51型、52型、56型、58型、59型、68型)であるとされています。これらは高リスク型HPVと呼ばれますが、感染したからといって必ずがんになるわけではありません。

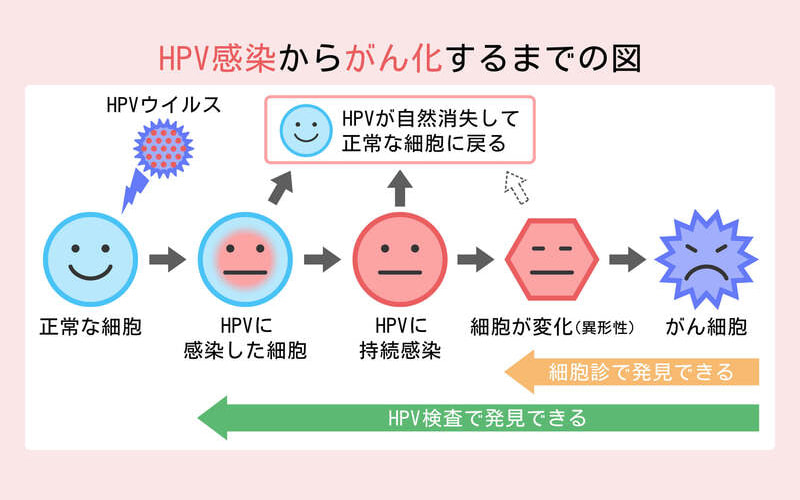

感染しても90%の人においては自然に消失しますが、細胞が正常な状態に戻らず長期間感染が続くと、子宮頸部の細胞や組織に異形成が生じます。異形成はがんの前段階であり、異形成まで進行しても自然治癒するケースもあります。

感染経路

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性行為によって感染する、ありふれたウイルスです。海外では性行為の経験がある女性の50~80%が、生涯で一度はHPVに感染すると報告されています。

タオルやお風呂の共有などでは感染しませんが、粘膜同士の接触があれば、男性器の挿入がなくても感染します。HPVは外陰部や肛門などコンドームでは覆い切れない範囲にも存在するため、コンドームだけで感染を予防することはできません。

予防方法

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染は、HPVワクチンの接種で予防できます。ただし、ワクチンにはすでに感染している細胞から、HPVを排除する効果は認められていません。

すでに感染している方は、検診を定期的に受けることで、がんの進行を予防できます。新宿駅前婦人科クリニックでは、子宮頸がん検査のほか、高リスク型HPVに感染しているかどうかを調べるHPV遺伝子検査を実施しています。ご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

HPVワクチンのキャッチアップ接種(1997年4月2日~2008年4月1日生まれの女性が公費で接種できる制度)は、2025年3月31日で終了します。年9月までに初回の接種を開始する場合、全3回の接種を自己負担なしで受けられますので、ご検討ください。

子宮頸がん検診でわかる3つのこと

子宮頸がん検診は主に「細胞診」や「超音波検査」が行われ、検査では以下の内容が分かります。

- ①子宮頸がんの可能性があるかどうか(細胞診のみ)

- ②異形成の可能性があるかどうか(細胞診のみ)

- ③子宮全体や卵巣の状態(超音波検査のみ)

1.子宮頸がんの可能性があるかどうか

子宮頸部の細胞を顕微鏡で観察して、異常があった場合はその程度や変化を調べます。がんが見つかった場合は、その進行状況に応じて手術・放射線療法・化学療法が行われます。

子宮頸がんは、ごく初期の段階で発見できれば、早期治療によって治癒、今後の妊娠・出産の可能性があります。定期的な検診を忘れないようにしましょう。

2.異形成の可能性があるかどうか

細胞診は、子宮頸がんの有無だけでなく、異形成の可能性があるかどうかも検査できます。異形成とは、がんに進行する確率が高い状態の細胞を指します。

子宮頸部の異形成は自覚症状がほとんどなく、検査を行わなければ見つけられないともいえるでしょう。この時点では、このまま正常な細胞に戻るか、がんに進行するかが分からないため、積極的な治療を行わず、経過観察のみが行われるケースも少なくありません。

3.子宮全体や卵巣の状態

子宮の病気は、子宮頸がんだけではありません。超音波検査は、視診や内診よりも子宮や卵巣に近付けるため、さらにくわしい状態が分かります。

子宮筋腫や卵巣腫瘍、子宮内膜症、ポリープなどは、性行経験がなくても発症するため、子宮頸がん検査や、HPV遺伝子検査と合わせて行うことで、総合的な婦人科検診が可能です。

子宮頸がん検診はなにをするの?

一般的には、問診・視診・内診のほか細胞診や超音波検査が行われます。子宮頸がんや、その前段階である異形成は、問診や外側から触れただけでは分からないため、内診台に上がって検査を行う必要があります。以下は、新宿駅前婦人科クリニックで行っている細胞診と超音波検査の詳細です。

細胞診

細胞診は、専用のブラシを使って子宮頸部の粘膜をこすり、細胞を採取する検査です。細胞の採取自体は1分程度で終わり、痛みはほとんど感じません。痛みは採取時でなく、検査の最初に腟壁を押し広げるクスコ(腟鏡)を挿入した際に感じる方が多いようです。初めての検査でご不安な方や、他クリニックで検査を受けた際に痛みを強く感じた方は、検査前に医師や看護師に遠慮なくお知らせください。

超音波検査

超音波検査も、痛みがほとんどなく数分で終わる検査です。経腟プローブと呼ばれる細長い棒に専用のゼリーを塗り、腟内に挿入します。痛みは少ないですが、性交経験がない方は強い違和感を覚える傾向がありますので、ご気分が悪くなられた場合はすぐにお知らせください。

検診内容を事前に把握しておくと、「何が起こるのか分からない」といった不安からくる身体のこわばりがなくなり、痛みを最小限にすることができます。力を抜いて、ゆっくりと息を吐きながら検診を受けましょう。

子宮頸がんを放置した場合の

死亡確率は?

子宮頸がんは、がんの広さや深さ、病気の進行度に応じて4つのステージに分類されています。数字が大きいほど進行が進み、I期が子宮頸部のみでがんが留まっているもの、Ⅳ期が膀胱粘膜や直腸粘膜、小骨盤腔を超えて広がっている状態を指します。

日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会の統計によると、子宮頸がん患者の5年以内の死亡確率は、おおよそI期で7.9%、Ⅱ期で25.8%、Ⅲ期で48.0%、Ⅳ期で70.2%と、がんが進行すればするほど上昇していきます。

子宮頸がんは早期発見と早期治療によって治る病気です。定期検診を欠かさず、ワクチン対象者であれば早めにワクチンを接種してHPV感染を予防しましょう。

定期的に子宮頸がん検診を受けましょう

女性のがんとして2番目に多い子宮頸がんですが、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染後すぐにがんが発症するわけではありません。

HPV感染症が自然治癒せずに持続感染すると、正常な免疫力のある女性は15~20年、免疫力が低下している女性の場合は5~10年程度で子宮頸がんを発症します。何年もの歳月をかけて徐々に子宮頸部に広がるからこそ、過去の検査で陰性だったとしても数年ごとの定期的な検診が必要です。

新宿駅前婦人科クリニックで行っている子宮頸がんへの取り組み

新宿駅前婦人科クリニックでは、感染予防のための「HPVワクチン」、子宮頸がん内の細胞が正常かどうかを調べる「子宮頸がん検査」、高リスク型HPVに感染しているかどうかを調べる「HPV遺伝子検査」を行っています。

HPVに感染している間や、がんの前段階である異形成の状態で症状が現れるケースは少なく、なにかしらの症状が出た頃には、がんが深い部分にまで進行している可能性も少なくありません。

過度に怯える必要はありませんが、2年に1度の検診を忘れずに行い、自分の大切な身体を守りましょう。新宿駅前婦人科クリニックは、女性特有のお悩みを気軽にご相談いただける"女性のための婦人科、レディースクリニック"を目指しています。何かご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

子宮頸がん検査・検診について

よくあるご質問

- 子宮頸がんになりやすい人は、どんな人ですか?

- A.子宮頸がんは、一度でも性交経験のある女性なら誰もがなる可能性がある病気です。体質や遺伝のほか、性交渉の回数やパートナーの数が一番の原因ではありません。がんの原因はヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスで、90%の女性は免疫の力でこのウイルスを排除しますが、10%は感染が長期間持続し、これが「異形成」と呼ばれるがんの前段階や、数年をかけて子宮頸がんを引き起こします。

- 子宮頸がんのワクチンは、新宿駅前婦人科クリニックで取り扱っていますか?

- A.はい、新宿駅前婦人科クリニックでは、ガーダシル(HPVワクチン4価)とシルガード9(HPVワクチン9価)を取り扱っています。ワクチンは、初めての性交渉の前までに接種することで予防効果が高まります。性交渉の経験があっても、特定の型のHPVに感染していなければワクチン接種の対象となります。当クリニックでは、感染しているウイルスの型を調べる「HPV遺伝子検査」も行っておりますので、ご検討中の方はご相談ください。

- 子宮頸がん検診は痛いと聞きました。何に痛みを感じるのでしょうか?

- A.子宮頸がん検診の際は、クスコ(腟鏡)と呼ばれる器具を腟内に入れて腟壁を押し広げ、子宮頸部を診察します。また、細胞診は専用のブラシで子宮頸部をこすり取ります。この、視診と細胞診を行う際に、金属の冷たさによる違和感や、圧迫による痛みを感じる方がいらっしゃいます。怖さや緊張で身体がこわばると痛みが生じやすくなりますので、検診時はできるだけリラックスしましょう。強い痛みやご不安が生じた場合は、診察中でもすぐに医師にお申し出ください。

- 子宮頸がんは治る病気ですか?

- A.子宮頸がんは治療で治りますが、がんがどのステージまで進行しているかによって、治る確率も変動します。初期のがんであれば完治率も高く、治療の際も子宮の摘出を行わないケースがほとんどで、術後も妊娠・出産が可能です。末期の状態に近ければ近いほど、治療が難しくなっていくため、早期発見と早期治療が何より大切です。がんになっていない軽度異形成の場合は、その多くが自然に治癒するため、経過観察のみで終わるケースもあります。

News

お知らせ

-

2026/02/14

令和7年度の新宿区および中野区の子宮頸がん検診の期限が迫っております。 年度末は混みあいますので、お早めにご予約ください。